平屋の坪単価・総費用・保証延長を知る:2025年日本ガイド

平屋の実際の費用は坪単価だけでは分からないことが多く、付帯工事や解体、保証延長、地域差などで総額が大きく変動します。本稿は平屋の注文住宅を検討する方向けに、坪単価の目安や総費用の試算方法、解体費用の扱い方、保証延長の条件、性能比較やメンテナンス計画まで、2025年の市場状況を踏まえて実務的なチェックリストや比較手順を含めて分かりやすく整理しています。複数社比較や書面での確認の重要性も具体的に解説します。

平屋住宅の人気が高まる中、建築費用や保証制度について正確な情報を把握することが重要です。2025年の市場動向を踏まえ、平屋建築における実際の費用構造と保証内容について詳しく見ていきましょう。

平屋を選ぶときの基本ポイント

平屋選択時には、敷地面積と建築面積のバランスが最も重要な要素となります。一般的に平屋は2階建てと比較して基礎面積が大きくなるため、十分な敷地の確保が必要です。また、採光や通風を考慮した間取り設計、将来的なバリアフリー対応の可能性も検討すべき重要なポイントです。構造材の選択においては、木造、鉄骨造、RC造それぞれの特徴を理解し、予算と性能要件に適した工法を選択することが求められます。

坪単価と総費用の目安(2025年の市場感)

2025年の平屋建築市場では、坪単価が60万円から120万円程度の範囲で推移しています。標準的な仕様の木造平屋では坪単価70万円前後、高性能住宅仕様では90万円を超えるケースが多く見られます。30坪の平屋の場合、建築費用は2100万円から3600万円程度となり、これに外構工事費200万円から400万円、諸費用300万円から500万円を加えた総額で計画する必要があります。地域による価格差も大きく、首都圏では地方と比較して15%から25%程度高くなる傾向があります。

解体費用の扱いと見積りの実務

既存建物がある土地での平屋建築では、解体費用の適切な見積りが重要です。木造住宅の解体費用は坪あたり3万円から5万円、鉄骨造では4万円から7万円程度が相場となっています。解体工事には建物本体の撤去費用に加え、基礎撤去費、整地費、廃材処分費が含まれます。アスベスト含有材料がある場合は追加で50万円から200万円の費用が発生する可能性があるため、事前調査が必須です。見積り時には複数業者からの相見積りを取得し、工事内容の詳細を確認することが重要です。

| 建築会社 | 坪単価目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 積水ハウス | 80万円-110万円 | 高品質な鉄骨造、充実したアフターサービス |

| 住友林業 | 75万円-100万円 | 木造技術に特化、自然素材を活用 |

| 大和ハウス | 70万円-95万円 | 工業化住宅のパイオニア、品質安定 |

| 地域工務店 | 60万円-85万円 | 地域密着型サービス、柔軟な対応 |

Prices, rates, or cost estimates mentioned in this article are based on the latest available information but may change over time. Independent research is advised before making financial decisions.

保証(初期保証と延長)の条件と確認すべき点

平屋住宅の保証制度では、構造躯体と雨水の浸入に対する10年間の初期保証が法的に義務付けられています。多くの建築会社では20年から30年の延長保証制度を提供しており、定期点検の実施が延長の条件となります。保証内容には構造保証、防水保証、設備保証が含まれ、それぞれ対象範囲と期間が異なります。延長保証の費用は建築費の1%から3%程度が一般的で、点検頻度や保証範囲によって料金が変動します。契約前には保証書の内容を詳細に確認し、免責事項や保証対象外の項目を把握することが重要です。

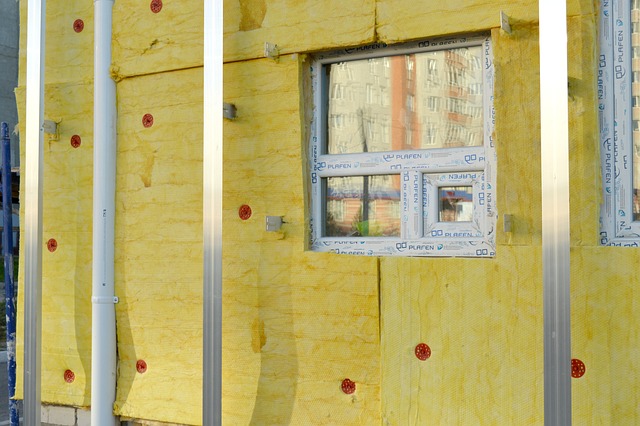

断熱性能・耐震等級・省エネ性能の実務的チェック

平屋の性能評価では、断熱等性能等級4以上の確保が推奨されます。UA値(外皮平均熱貫流率)は地域区分に応じた基準値以下に設定し、6地域では0.87W/㎡K以下が目標となります。耐震等級については、等級2以上の取得により地震保険料の割引が適用されます。省エネ性能では、一次エネルギー消費量等級4以上の取得により、住宅ローン減税や補助金制度の対象となる可能性があります。性能確認には第三者機関による評価書の取得が有効で、将来的な資産価値の維持にも寄与します。

平屋建築を成功させるためには、初期の計画段階から総合的な視点での検討が不可欠です。費用面では坪単価だけでなく総額での予算計画を立て、保証制度では長期的な安心を確保できる内容を選択することが重要です。性能面においても、将来的な快適性と経済性を両立できる仕様の選択により、満足度の高い平屋住宅の実現が可能となります。