Hochtemperatur-Wärmepumpen im Altbau 2025

Wussten Sie, dass Hochtemperatur-Wärmepumpen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C erreichen und damit energetisch schlechter gedämmte Altbauten beheizen können? Erfahren Sie hier, wie diese Technik funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie bietet und welche Alternativen verfügbar sind.

Warum sind Hochtemperatur-Wärmepumpen interessant für Altbauten?

Altbauten verfügen oft über eine schlechte oder keine Dämmung und benötigen höhere Vorlauftemperaturen, um die Räume zuverlässig zu beheizen. Standard-Wärmepumpen, die Vorlauftemperaturen bis etwa 55–60 °C erzielen, stoßen hierbei an Grenzen; sie können dann nur mit zusätzlichen Maßnahmen wie dem Austausch von Heizkörpern oder dem Einbau von Fußbodenheizungen effizient genutzt werden.

Hochtemperatur-Wärmepumpen erzeugen Vorlauftemperaturen von 70 °C und mehr und eignen sich daher vor allem für Gebäude, in denen umfassende Sanierungen nicht möglich oder nicht gewünscht sind. Sie erlauben ein klimafreundliches Heizen ohne großen Aufwand am Heizsystem oder an der Gebäudehülle.

Wie funktionieren Hochtemperatur-Wärmepumpen?

Im Unterschied zu Standard-Luft-Wasser-Wärmepumpen besitzen Hochtemperaturwärmepumpen meist einen zweiten Kältemittelkreislauf (Zweikreislaufprinzip). Dieser zusätzliche Kreislauf hebt die Temperatur des Kältemittels weiter an, sodass am Ende das Heizwasser mit Temperaturen von etwa 70 °C oder mehr bereitgestellt werden kann.

- Das erste Kältemittel nimmt Wärme aus der Umgebungsluft auf und wird komprimiert.

- Die dabei entstehende Wärme wird an ein zweites Kältemittel abgegeben, das nochmals komprimiert wird, um die höhere Temperatur zu erreichen.

- So ist es möglich, auch Heizkörper im Altbau mit ausreichender Wärme zu versorgen.

Alternativ existieren auch Modelle, die mit dem Kältemittel R290 (Propan) bis circa 70 °C Vorlauftemperatur arbeiten, dann aber ohne einen zweiten Kreislauf auskommen.

Welche Vor- und Nachteile haben Hochtemperatur-Wärmepumpen?

Vorteile

- Hohe Vorlauftemperaturen: Bis zu 70 °C oder mehr, ideal für schlecht gedämmte oder ungedämmte Bestandsgebäude.

- Keine Umrüstung des Heizkörpersystems notwendig: Alte Heizkörper können weiterverwendet werden.

- Klimafreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen auch ohne aufwändige Sanierung.

- Bewährte Technologie mit ähnlichen Geräuschwerten wie Standard-Wärmepumpen.

- Nachrüstbar und kombinierbar mit erneuerbaren Energien sowie hybriden Heizsystemen.

Nachteile

- Höherer Stromverbrauch: Durch den größeren Temperaturhub liegt die Energieeffizienz (Jahresarbeitszahl) meist zwischen 2 und 2,5, während Standardanlagen oft über 3 erreichen.

- Hohe Stromkosten: Beispielhaft kann ein ungedämmtes Altbauhaus mit 125 m² Wohnfläche jährlich 10.000 bis 15.000 kWh Strom verbrauchen, was bei einem Strompreis von 25 Cent/kWh 2.500 bis 3.750 Euro kostet.

- Hohe Investitions- und Installationskosten: Die Anschaffung liegt ohne Förderung meist zwischen 25.000 und 45.000 Euro (Luft-Wasser-Hochtemperaturgeräte ca. 25.000 Euro).

- Begrenzte staatliche Fördermöglichkeiten bis 2025: Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) setzt eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3 voraus, die Hochtemperatur-Wärmepumpen in der Regel nicht erreichen.

- Aufwändigere Installation: Durch den zweiten Kältemittelkreislauf und die höhere Systemkomplexität sind präzise Heizlastberechnung und fachgerechte Montage erforderlich.

Wirtschaftlichkeit und Förderung

Für die Installation einer Hochtemperatur-Wärmepumpe erhalten Eigentümer meist keine direkte Bundesförderung, da diese Geräte üblicherweise die Effizienzvoraussetzungen (Jahresarbeitszahl ≥ 3) nicht erfüllen. Dadurch entgehen Fördermittel von bis zu 21.000 Euro.

Hinweis: Förderprogramme wie die BEG des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützen vor allem Standard-Wärmepumpen mit hoher Effizienz.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe demnach nur dann zu erwägen, wenn eine energetische Sanierung nicht realisierbar oder zu teuer ist.

Sinnvolle Alternativen für Altbauten

Vor der Installation einer Hochtemperatur-Wärmepumpe sollten Eigentümer von Altbauten folgende Alternativen in Betracht ziehen:

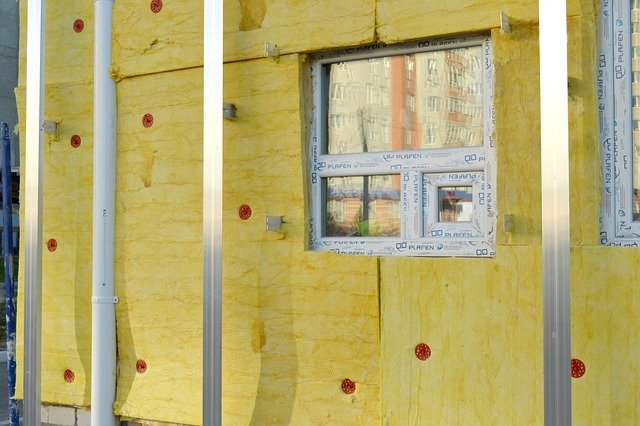

- Energetische Sanierung: Verbesserung der Dämmung, Fensteraustausch, Vergrößerung der Heizkörperflächen oder Einbau einer Fußbodenheizung kann niedrigere Vorlauftemperaturen ermöglichen und somit effizientere Standard-Wärmepumpen zulassen.

- Hybridheizungen: Kombination aus Wärmepumpe für den Basismodus und Gas- oder Pelletkessel für Spitzenlasten. Diese bieten eine Mischlösung bei kostenintensiven Sanierungen.

- Biomasseheizungen: Pelletheizungen sind besonders für ungedämmte Gebäude kostengünstiger in der Anschaffung und können ebenfalls gefördert werden.

- Standard-Wärmepumpe nach einfachem Heizsystem-Test: Ein Test an einem kalten Tag mit maximal 55 °C Vorlauftemperatur und voll aufgedrehten Thermostaten kann zeigen, ob Standard-Wärmepumpen ausreichend sind.

Tipps zur richtigen Auswahl und Installation

- Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Dimensionierung der Wärmepumpe sicherzustellen.

- Holen Sie eine energetische Beratung ein, die Ihre Gebäudesituation und Heizsysteme prüft.

- Berücksichtigen Sie den höheren Installationsaufwand und wählen Sie erfahrene Fachbetriebe.

- Erforschen Sie Fördermöglichkeiten und mögliche Steuervergünstigungen.

- Beachten Sie die zukünftigen Stromkosten und die Option der Eigenstromerzeugung, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen.

- Informieren Sie sich über Hybrid- und Smart-Home-Lösungen, die Wärmepumpen unterstützen und Energiekosten senken können.

Entwicklungen 2025 im Bereich Wärmepumpen für Altbauten

Auf der ISH 2025 wurden neue Technologien präsentiert, die die Heiztechnik insbesondere für den Altbau weiterentwickeln:

- Hybridheizungssysteme mit Nachrüstsets, die Wärmepumpen in bestehende Heizsysteme integrieren.

- PVT-Kollektoren, die Photovoltaik und Solarthermie verbinden und Betriebskosten senken können.

- Intelligente Energiemanager, die den Eigenverbrauch von Solarstrom steuern.

- Weiterentwickelte Wärmepumpen mit reduziertem Geräuschpegel und anpassbarer Heizleistung.

- Neue Biomasse-Heizungen für ungedämmte Altbauten mit kontrollierter Emissionsreduktion.

Diese Innovationen zeigen, dass Wärmepumpen für Altbauten zunehmend vielseitige und nachhaltige Heizmöglichkeiten bieten – wobei Hochtemperatur-Wärmepumpen eine Option darstellen, jedoch nicht immer die erste Wahl wegen der Wirtschaftlichkeit sind.

Fazit

Hochtemperatur-Wärmepumpen stellen 2025 in Deutschland eine technische Möglichkeit dar, schlecht gedämmte Altbauten ohne umfangreiche Heizkörpermodernisierung klimafreundlich zu heizen. Sie erreichen Vorlauftemperaturen von rund 70 °C, die in vielen Altbauten erforderlich sein können.

Dennoch sollten Eigentümer die höheren Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die eingeschränkten Förderungen berücksichtigen. Eine fundierte Energieberatung und Heizlastberechnung sind entscheidend, um die passende Heiztechnik für das jeweilige Gebäude auszuwählen.

Hochtemperatur-Wärmepumpen sind keine einfache „Plug-and-Play“-Lösung, sondern eine mögliche Alternative für Altbau-Eigentümer, die den Umstieg auf erneuerbare Energien anstreben, ohne große Sanierungen umzusetzen.

Quellen

- Vattenfall: Hochtemperatur-Wärmepumpe

- haus.de: Hochtemperatur-Wärmepumpe für den Altbau

- energie-fachberater.de: ISH 2025 Heizungstrends 2025/26

Haftungsausschluss: Alle Inhalte, einschließlich Text, Grafiken, Bilder und Informationen, die auf dieser Website enthalten sind oder über diese verfügbar sind, dienen nur allgemeinen Informationszwecken. Die in diesen Seiten enthaltenen Informationen und Materialien sowie die dort erscheinenden Bedingungen, Konditionen und Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.